Gestion de l’eau

Pluies de restrictions

L’ensemble du département est placé en restriction d’usage de l’eau, mais les robinets ne sont pas coupés pour autant. Florence Cottin, directrice départementale des territoires qui avait convié la presse la semaine dernière, se veut rassurante et rappelle quelques mesures découlant de ces restrictions.

L’ensemble du département est placé en restriction d’usage de l’eau, mais les robinets ne sont pas coupés pour autant. Florence Cottin, directrice départementale des territoires qui avait convié la presse la semaine dernière, se veut rassurante et rappelle quelques mesures découlant de ces restrictions.

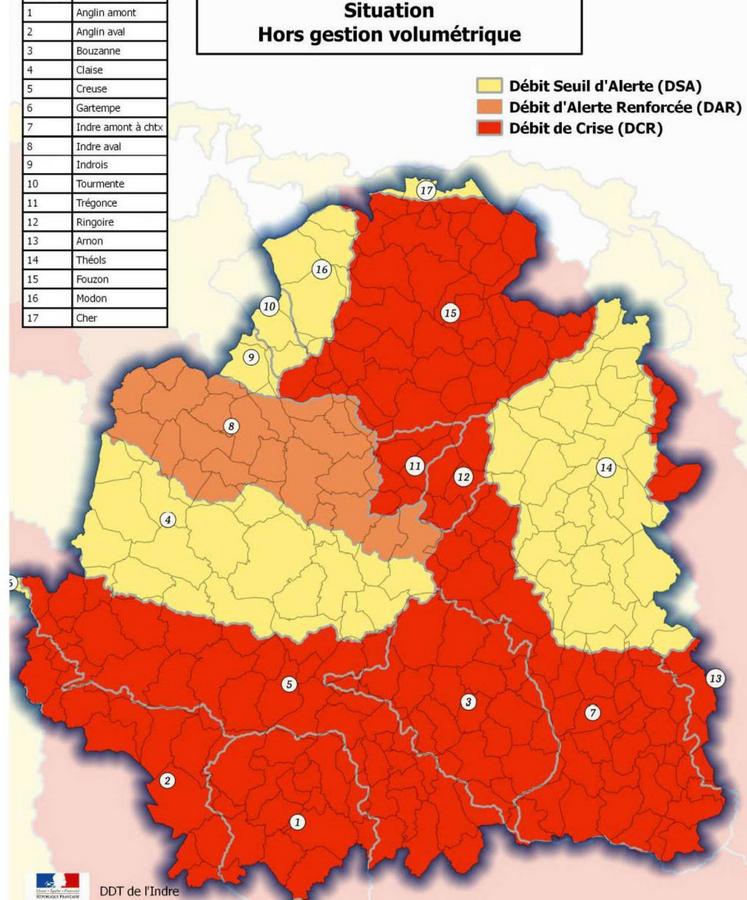

Une première dans le département : l’ORE (Observatoire de la ressource en eau) a adopté par arrêté une départementalisation des mesures de restriction en ce début juillet. « C’est-à-dire que l’on a placé tous les bassins versants du département sous le coup de mesures de restrictions à minima en « alerte ». Le contexte que nous connaissons aujourd’hui, nous le rencontrons en général vers la mi août/début septembre », a expliqué la directrice de la DTT, à la presse la semaine dernière.

Il faut savoir qu’au 12 juillet, plus de la moitié du département est en situation de crise. La Théols, jusque-là en restriction a été placée en « débit seuil d’alerte » dans une démarche préventive. En effet, cette rivière « tient naturellement la distance en période de sécheresse », souligne Thierry Dubois, chargé de la question de l’eau au sein de la DDT.

QUESTION DE BON SENS

Instaurer des restrictions d’eau ne signifie pas que l’usage de la ressource est interdit pour tous. « Les mesures prises pour gérer la ressource en eau lors des restrictions ne sont que des mesures de bons sens », rappelle Florence Cottin, avec la mise en place de plages horaires où il est interdit de consommer de l’eau car l’évapotranspiration est trop importante (mesures restrictives consultables sur le site de la DDT). « Les activités non essentielles comme le remplissage des piscines, laver sa voiture, arroser des terrains de foot, etc. sont impactées par ces restrictions. Le monde agricole est moins impacté car des efforts de gestion des prélèvements tant en eaux superficielles que par forage des eaux souterraines sont mis en place au quotidien. Des tours d’eau sont programmés sur un même territoire lorsque l’un des bassin versant passe en débit de crise ». Des dérogations sont possibles, étudiées au cas par cas, par l’ORE, une fois par semaine, et sont autorisées s’il y a un enjeu particulier qui en découle.

ZERO STRESS POUR L EAU POTABLE

La directrice met un point d’honneur à rappeler que tout forage doit être soumis à études des nappes, géolocalisation, et autorisation de prélèvement et qu’en aucun cas les forages agricoles ou autres entrent en concurrence avec les forages destinés à l’eau potable. La population est en droit de s’interroger sur l’efficacité de ces restrictions. Florence Cottin estime que ces mesures « peuvent donner l’impression que les services de l’Etat se donnent bonne conscience. Si nous avions dû être stricts sur la mise en place des seuils au sens premier du terme, nous aurions du placer en alerte, dès le mois de février, la Trégonce et la Ringoire, pour l’ensemble des usages des eaux de surfaces. Nous avons décidé de ne pas fermer le robinet, mais de demander aux usagers de l’eau de ce secteur d’être précautionneux lors des prélèvements de voir à l’économie. Si l’ensemble de ces acteurs n’avait pas jouer le jeu, ces rivières seraient à sec depuis mi-mai ».

Pour rappel, en 1976, année de sécheresse de référence dans le département, le déficit hydrique était tel qu’il n’y avait peu ou plus d’eau potable. Depuis, plusieurs leviers ont été mis en place pour perfectionner la gestion de la ressource en eau. « Aujourd’hui, nous enregistrons un déficit hydrique plus important, et nous avons toujours de l’eau potable. L’ensemble de ces mesures ne sont pas vaines. Notre défi désormais est de trouver d’autres solutions pérennes, en adéquation avec le changement climatique ».