Hier, « la chasse » aux engrais

Jusqu’il y a peu, le fumier était perdu pour les terres agricoles. Il a fallu attendre le Siècle des Lumières pour que les vertus fertilisantes de l’engrais organique commencent à être reconnues.

Jusqu’il y a peu, le fumier était perdu pour les terres agricoles. Il a fallu attendre le Siècle des Lumières pour que les vertus fertilisantes de l’engrais organique commencent à être reconnues.

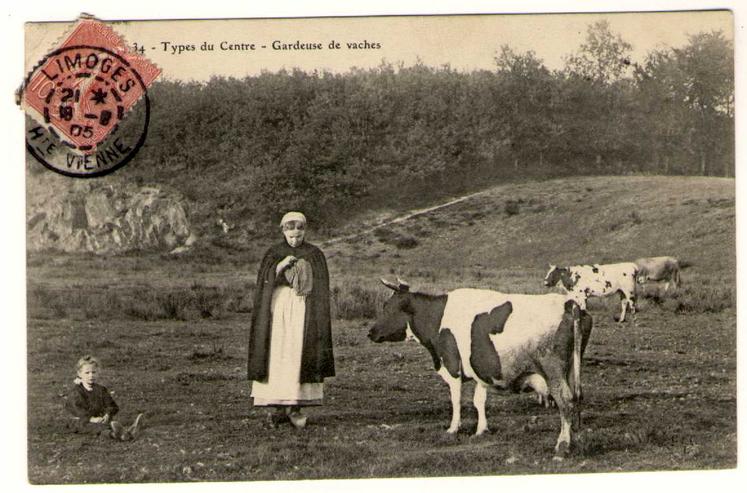

Les engrais chimiques sont apparus à la fin du XIXe siècle, sous l’impulsion du chimiste allemand Justus Liebig puis utilisés à grande échelle dès les années 1950. Auparavant ? On fertilisait les sols comme on pouvait. Autrement dit, très peu… Il faut dire aussi que le paysage agricole n’avait pas grand-chose à voir avec celui que nous connaissons aujourd’hui. Très schématiquement, on distinguait les terres agricoles, essentiellement consacrées à la production de grains nourriciers que la jachère temporairement laissée au pâturage des bêtes domestiques permettait de reposer, voire de nourrir et, à côté, les terres incultes, les friches, landes et autres prés mouillés servant de pacage. Le fumier était donc largement perdu pour les terres agricoles. Et jusqu’à ce que les Physiocrates du Siècle des Lumières lancent véritablement la science de l’agro nomie, le constat fait était celui d’une agriculture vivrière, d’autosubsistance. On soupçonnait bien les vertus régénératrices de « l’engrais » organique mais, encore peu avancée, la science les expliquait mal. On prélevait alors cet engrais dans des déchets, selon des procédés qui, aujourd’hui, prêtent certainement à sourire.

DES VÉGÉTAUX DE TOUTES SORTES

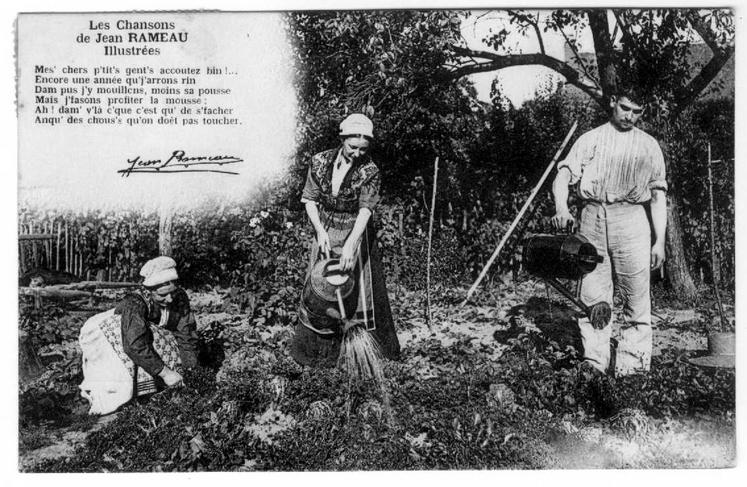

Il y avait d’abord le contenu des fossés voisins, riches en débris végétaux. Botaniste et agronome du Siècle des Lumières, l’abbé Rozier, explique fort bien que « s’il survient une pluie un peu forte, l’eau détrempe la terre, dissout l’humus et l’entraîne dans le fossé… elle a entraîné tous les principes constitutifs de la végétation, les y a accumulés, surtout si le fossé ou la mare ont été assez spacieux pour contenir toute cette eau sans la laisser écouler »*. Il y avait aussi des feuilles et des brindilles, des fougères, des bruyères et des genêts, toutes sortes de végétaux que l’on ramassait dans les bois puis que l’on entassait dans des « fosses profondes », afin qu’ils macèrent et fermentent pour un futur terreau.

FUMIER ANIMAL

Côté animal, la recherche était identique. On jetait son dévolu sur tout ce qui portait chair, sang, os, urine, corne, excréments de toutes sortes… Tout ce menu glanage était ensuite regroupé, laissé à décomposition, protégé aussi afin qu’il conservât ses principes engraissants. On voyait alors de gros tas orner le centre de la cour, foyers putrides qui n’amélioraient certainement pas la santé des habitants proches. Se collectaient aussi les petites billes des moutons et des chèvres mises au parcage, fermentant sur un lit de paille.

LES HOMMES MIS À CONTRIBUTION

Mais, indique aussi le savant abbé : « même les matières que les hommes ont employées à leurs usages » étaient mises à profit. A cette époque, la tinette (ou cabane) au fond du jardin que nos arrières-grands- parents alors enfants devaient rejoindre la nuit après un long chemin d’angoisse, n’existait pas encore. Le dépôt se faisait sans chichi ni manière, quoique selon une hiérarchie bien établie.

TANT D’ENGRAIS PERDU …

Et se désole encore plus lorsqu’il remarque : « Il est bien étonnant que dans plus de la moitié du royaume, on laisse perdre cet engrais si supérieur ». A la campagne comme à la ville, d’ailleurs. De fait, un peu plus tard, Victor Hugo s’inquiétera pareillement de voir les déchets humains, végétaux et animaux, rejoindre la Seine et non pas fertiliser les champs du voisinage. Il en chiffra même les pertes : « Paris jette par an 25 millions (francs de l’époque)… Employer la ville à fumer la plaine, ce serait une réussite certaine… Notre fumier est or. La statistique a calculé que la France à elle seule fait tous les ans à l’Atlantique, par la bouche de ses rivières, un versement d’un demi-milliard. A cela, deux résultats : la terre appauvrie et l’eau empestée… ».** De toutes façons, au-delà de ces pertes, toutes ces menues récoltes, qui pourtant réclamaient du temps, suffisaient à peine à engraisser le jardin où poussaient herbes et légumes pour la soupe quotidienne. Un jardin, cela va sans dire, surveillé comme le lait sur le feu. Quant au reste de l’espace agricole, il en restait pour ses frais, ne devant compter que sur lui-même pour se refaire une santé, sur le temps qui passe et la nature qui répare, enrichit… Autrement dit, sur la durée.

*Abbé Rozier, Cours complet d’agriculture théorique, pratique, économique, et de médecine rurale et vétérinaire, 1781-1800.

**Victor Hugo, les Misérables, 1862.